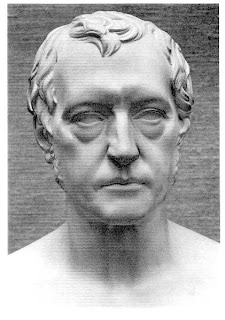

G. W. F. HEGEL: INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA FILOSOFIA

G. W. F. HEGEL

LECCIONES SOBRE LA HISTORIA

DE LA FILOSOFIA

LECCIONES SOBRE LA HISTORIA

DE LA FILOSOFIA

TRADUCCIÓN DE WENCESLAO ROCES

TITULO ORIGINAL: Vorlesungen ubre die Geschichte der Philosophie

1833 Karl Ludwig Michelet

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

MÉXICO

1955

TITULO ORIGINAL: Vorlesungen ubre die Geschichte der Philosophie

1833 Karl Ludwig Michelet

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

MÉXICO

1955

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

La historia de la filosofía ofrece interés desde muchos puntos de vista. Pero, si queremos enfocarla en el centro mismo de este interés, debemos abordarla desde el primer momento por el lado del entronque esencial entre el aparente pasado y la fase actual a que ha llegado la filosofía. Aquí nos proponemos demostrar y explicar que este entronque a que nos referimos no se refiere precisamente a las circunstancias de orden externo que la historia de esta ciencia pueda tomar en consideración, sino que expresa, por el contrario, la naturaleza interior de su propio destino y que, si bien es cierto que los acontecimientos de esta historia se traducen, como todos los acontecimientos, en resultados a través de los cuales se desarrollan, encierran una fuerza creadora propia y peculiar.

La historia de la filosofía despliega ante nosotros[R1] la sucesión de los nobles espíritus, la galería de los héroes de la razón pensante, que, sostenidos por la fuerza de esta razón, han sabido penetrar en la esencia de las cosas, de la naturaleza y del espíritu, en la esencia de Dios, y que han ido acumulando con su esfuerzo, para nosotros, el más grande de los tesoros, que es el del conocimiento racional. Por eso, los acontecimientos y los actos de esta historia no son de aquellos en los que imprimen su sello y dejan su contenido, fundamentalmente, la personalidad y el carácter individual (como ocurre en la historia política, en la que el individuo ocupa el puesto que corresponde a su modo especial de ser, a su genio, a sus pasiones, a la energía o a la debilidad de su carácter y, en general, a lo que este individuo es en cuanto sujeto de los actos y acontecimientos que la historia registra); lejos de ello, aquí las creaciones son tanto mejores cuanto menos imputables son, por sus méritos o su responsabilidad, al individuo, cuanto más corresponden al pensamiento libre, al carácter general del hombre como tal hombre, cuanto más se ve tras ellas, como sujeto creador, al pensamiento mismo, que no es patrimonio exclusivo de nadie.

A primera vista, estas hazañas del pensamiento, en cuanto históricas, parecen pertenecer al pasado y hallarse más allá de nuestra realidad presente[R2] . Pero, bien mirada la cosa, se ve que lo que nosotros somos hoy lo somos, al mismo tiempo, como un producto de la historia. O, dicho en términos más exactos, que lo pasado —en lo que cae dentro de esta región, dentro de la historia del pensamiento— no es más que uno de los aspectos de la cosa. Por eso —en lo que nosotros somos—, lo común e imperecedero se halla inseparablemente unido a lo que somos históricamente[R3] . La razón consciente de sí misma que hoy consideramos como patrimonio nuestro y que forma parte del mundo actual no ha surgido de improviso, directamente, como si brotase por sí sola del suelo del presente, sino que es también, sustancialmente, una herencia y, más concretamente, el resultado del trabajo de todas las anteriores generaciones del linaje humano. Del mismo modo que las artes de la vida externa, la gran masa de recursos y aptitudes, de instituciones y hábitos de la convivencia social y la vida política son el resultado de las reflexiones, la inventiva, las necesidades, la pena y la dicha, el ingenio, la voluntad y la creación de la historia anterior a nuestro tiempo, lo que hoy somos en la ciencia y, especialmente, en la filosofía lo debemos también a la tradición, la cual se desliza a través de todo lo que es perecedero y, por tanto, pasado, como una cadena sagrada, según la frase de Herder,[1] que conserva y hace llegar a nosotros lo que las anteriores generaciones han creado.

Pero esta tradición no es solamente una buena ama de casa que se dedique a guardar fielmente lo recibido para transmitirlo íntegramente a los herederos, como el curso de la naturaleza, en el que, a través de los infinitos cambios de sus formas y manifestaciones, las leyes originales siguen siendo las mismas y no acusan el menor progreso; no es una estatua inmóvil, sino una corriente viva, fluye como un poderoso río, cuyo caudal va creciendo a medida que se aleja de su punto de origen.

El contenido de esta tradición es lo que ha creado el mundo espiritual. El espíritu universal no se está quieto; y es este espíritu universal lo que nos interesa examinar aquí. Puede ocurrir que en una nación cualquiera permanezcan estacionarios la cultura, el arte, la ciencia, el patrimonio espiritual en su conjunto; tal parece ser, por ejemplo, el caso de los chinos, quienes probablemente se hallen hoy, en todo, como hace dos mil años. Pero el Espíritu del Mundo no se hunde nunca en esta quietud y en esta indiferencia; por la sencilla razón de que, por su concepto mismo, su vida es acción[R4] .

Y la acción tiene como premisa una materia existente sobre la que se proyecta y que no se limita a incrementar, a ensanchar con los nuevos materiales que le añade, sino que, esencialmente, elabora y transforma[R5] . Por donde lo que cada generación crea en el campo de la ciencia y de la producción espiritual es una herencia acumulada por los esfuerzos de todo el mundo anterior, un santuario en el que todas las generaciones humanas han ido colgando, con alegría y gratitud, cuanto les ha sido útil en la vida, lo que han ido arrancando a las profundidades de la naturaleza y del espíritu. Este heredar consiste a la vez en recibir la herencia y en trabajarla. Esta herencia constituye el alma de cada nueva generación, su sustancia espiritual como algo adquirido, sus principios, sus prejuicios, su riqueza. Pero, al mismo tiempo, este patrimonio recibido de las generaciones anteriores queda reducido al nivel de una materia prima que el espíritu se encarga de metamorfosear. Lo recibido se transforma de este modo y la materia, al elaborarse, se enriquece a la par que se transforma. ***

En esto consiste la actitud y la actividad de nuestra época y de cualquiera otra: en asimilarse la ciencia existente y formarse a la luz de ella, desarrollando con ello esa misma ciencia y elevándola a un plano superior. Al apropiárnosla, hacemos de ella algo nuestro, que no es ya lo que antes era. En esta peculiar acción creadora, que consiste en tomar como premisa un mundo espiritual existente para transformarlo al asimilarlo, va implícito aquello que decíamos de que nuestra filosofía sólo puede cobrar existencia, esencialmente, en relación con la que la precede y como un resultado necesario de ésta. Lo que vale tanto como decir que el curso de la historia no nos revela precisamente el devenir de cosas extrañas a nosotros, sino nuestro propio devenir, el devenir de nuestra propia ciencia.

La naturaleza de la relación que acabamos de señalar determina las ideas y los problemas relativos al destino de la historia de la filosofía. La conciencia de ella nos suministra, al mismo tiempo, la clave del fin subjetivo, que consiste en hacer del estudio de la historia de la filosofía una introducción al conocimiento de la filosofía misma-. Y también los criterios que deben presidir el tratamiento de esta historia van implícitos en la relación señalada, cuya explicación debe constituir, por tanto, la finalidad fundamental de la presente Introducción. Claro está que para ello no tendremos más remedio que tomar también en consideración o, mejor dicho, como base, el concepto de lo que la filosofía se propone ser. Y como, según queda dicho, el examen científico de este concepto no es propio de este lugar, es evidente que el esclarecimiento que, a este propósito, hayamos de hacer no puede tener como finalidad el demostrar, comprendiéndola, la naturaleza del devenir de la filosofía, sino solamente el hacer de ella una noción provisional.

Ahora bien, este devenir no es, simplemente, un aparecer inactivo, algo así como la aparición del sol o de la luna, por lo menos tal y como nosotros nos la representamos; no se trata de un simple movimiento, sustraído a toda resistencia en el medio del espacio y del tiempo. Lo que tiene que desfilar ante nosotros, en nuestra mente, son los hechos del pensamiento libre; se trata de exponer la historia del mundo del pensamiento, tal como ha nacido y se ha manifestado. Es un viejo prejuicio el de que lo que distingue al hombre del animal es el pensamiento; pero nos atendremos a esto. Lo que el hombre tiene de noble, lo que hace de él algo más que un simple animal, es, según eso, el pensamiento; todo lo humano, cualquiera que sea la forma que presente, sólo lo es porque el pensamiento obra y ha obrado en ello. Pero el pensamiento, aun siendo lo esencial, lo sustancial, lo eficaz, guarda relación con muchas cosas. Hay que considerar, por ello, como lo más excelente aquello en que el pensamiento no se dedica a otra cosa ni se ocupa de nada que no sea el pensamiento mismo —lo más noble de todo, según acabamos de ver—, en que sólo se busca y se encuentra a sí mismo. Por tanto, la historia que tenemos ante nosotros es la historia de la búsqueda del pensamiento por el pensamiento mismo. Y lo característico del pensamiento es que sólo se encuentra al crearse; más aún, que sólo existe y tiene realidad en cuanto que se encuentra. Estas manifestaciones del pensamiento, en las que éste se encuentra a sí mismo, son las filosofías; y la cadena de estos descubrimientos, de los que parte el pensamiento a descubrirse a sí mismo, es la obra de tres mil quinientos años.

Ahora bien, si el pensamiento, que es esencialmente eso, pensamiento, es en y para sí y eterno y lo verdadero sólo se contiene en el pensamiento, ¿cómo explicarse que este mundo intelectual tenga una historia?

La historia expone lo mudable, lo que se ha hundido en la noche del pasado, lo que ya no existe; y el pensamiento, cuando es verdadero y necesario —el que no lo sea no nos interesa aquí—, no es susceptible de cambio. El problema implícito en la pregunta anterior figura entre lo primero que es necesario examinar.

En segundo lugar, existen necesariamente, además de la filosofía, una serie de manifestaciones importantísimas que son también obra del pensamiento y que, sin embargo, excluimos de nuestra investigación. Tal ocurre con la religión, con la historia política, con las constituciones de los Estados, con las artes y las ciencias. Pues bien, ¿cómo distinguir estas manifestaciones de las que son objeto de nuestra historia? ¿Y cómo se comportan, en la historia, las unas con respecto a las otras? Es necesario que digamos, en torno a estos dos puntos de vista, lo que pueda servir para orientarnos en cuanto al sentido en que hayamos de exponer la historia de la filosofía.

Además, en tercer lugar, hay que empezar por tener una visión general de conjunto antes de poder entrar en el detalle; de otro modo, los detalles nos impedirán ver el todo, los árboles no nos dejarán ver el bosque, las filosofías nos impedirán ver la filosofía. El espíritu necesita adquirir una idea general acerca del fin y la determinación del todo, para poder saber qué es lo que tiene que esperar. Del mismo modo que abarcamos con la mirada, en una ojeada general, el paisaje, que luego perdemos de vista al internarnos en las diversas partes que lo forman, el espíritu quiere abarcar, ante todo, la relación existente entre las distintas filosofías y la filosofía en general, pues las diversas partes sólo cobran, en realidad, sentido y valor esencial por su relación con el todo.

En ningún campo se confirma más esto que decimos que en el de la filosofía y en su historia. Es cierto que este esclarecimiento de lo general, tratándose de una historia, no parece tan necesario como con respecto a una ciencia en sentido estricto. La historia sólo es, a primera vista, una sucesión de acaecimientos fortuitos en la que cada hecho ocupa un lugar aislado y para sí, sin que haya entre ellos otro nexo de unión que el tiempo. Pero esta concepción no puede satisfacernos ni siquiera en lo que se refiere a la historia política; ya en ella reconocemos, o intuímos por lo menos, un entronque necesario entre los diversos acaecimientos, que hace que éstos ocupen un lugar especial, en relación con una meta o con un fin, adquiriendo con ello su verdadera significación. Los hechos históricos sólo tienen un relieve, una significación, cuando se los pone en relación con un algo general y a través de su entronque con ello; tener ante los ojos este algo general es, por tanto, comprender la significación de los hechos en la historia.

En esta Introducción nos limitaremos por tanto, con arreglo a lo que precede, a tratar los siguientes puntos:

[1] Lo primero será determinar qué es la historia de la filosofía: su significación, su concepto y su fin; de ahí se obtendrán luego las consecuencias respecto al modo de tratarla. El punto más interesante que habrá de ser tocado, a este propósito, es el que se refiere a la relación entre la historia de la filosofía y la ciencia filosófica misma, según la cual aquélla no se reduce a exponer el aspecto externo, lo ocurrido, los acaecimientos que se refieren al contenido, sino en hacer ver cómo el contenido —en cuanto se manifiesta históricamente— forma parte de la misma ciencia de la filosofía, cómo la historia de la filosofía tiene por sí misma un carácter científico y se trueca, incluso, en cuanto a lo fundamental, en la ciencia filosófica misma.

[2] En segundo lugar, será necesario aclarar el concepto de la filosofía y determinar, partiendo de él, qué es lo que ha de eliminarse de la infinita materia y de los múltiples aspectos de la cultura espiritual de los pueblos como ajeno a la historia de la filosofía. Desde luego, la religión y los pensamientos contenidos en ella o que giran en torno a ella, principalmente el que adopta la forma de mitología, se hallan ya por su materia —como por su forma los demás desenvolvimientos de las ciencias, sus pensamientos acerca del Estado, los deberes, las leyes, etc.—, tan cerca de la filosofía, que tal parece como si fuesen una prolongación más o menos vaga de la historia de la ciencia filosófica, como si la historia de la filosofía estuviese obligada a tomar en consideración todos estos pensamientos. ¿Qué tantas cosas no han sido llamadas "filosofía" y "filosofar"? Por una parte, habrá que examinar de cerca la estrecha relación que existe entre la filosofía y los campos afines a ella, como el de la religión, el del arte y el de las demás ciencias, y también, la historia política. Por otra parte, después de circunscribir debidamente el campo de la filosofía, después de haber determinado claramente lo que es filosofía y lo que cae dentro de sus fronteras, sentaremos al mismo tiempo el punto de partida de su historia, que hay que distinguir de los comienzos de las concepciones religiosas y las intuiciones preñadas de pensamiento.

[3] Partiendo del concepto del objeto mismo, tal como se encuentra en los dos puntos de vista anteriores, nos abriremos paso hacia el tercero, hacia la visión de conjunto y la división del curso de esta historia en sus períodos necesarios; división en la que la historia de la filosofía deberá revelarse como un todo orgánicamente progresivo, como una cohesión racional, ya que de otro modo no presentaría esta historia misma el rango propio de una ciencia.

No nos entretendremos, después de exponer todo lo anterior, en mayores reflexiones acerca de la utilidad de la historia de la filosofía ni acerca de otras formas en que podría ser tratada; la utilidad se desprende por sí misma; no es necesario detenerse a demostrarla. Por último, diremos algo acerca de las fuentes de la historia de la filosofía, ya que es usual hacerlo así.

A) CONCEPTO DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

El primer pensamiento que nos sale al paso cuando de una historia de la filosofía se trata es que este tema encierra, por sí mismo, una contradicción interna. En efecto, la filosofía se propone conocer lo que es inmutable, eterno, lo que existe en y para sí; su mira es la verdad. La historia, en cambio, narra lo que ha existido en una época para desaparecer en otra, desplazado por algo distinto. Y si partimos de la premisa de que la verdad es eterna, ¿cómo incluirla en la órbita de lo pasajero, cómo relatar su historia? Y, por el contrario, si tiene una historia y la historia consiste en exponer ante nosotros una serie de formas pasadas de conocimiento, ¿cómo encontrar en ella la verdad, es decir, algo que no es nunca pasado, pues no pasa?

Cabria argumentar que "este razonamiento general podría aplicarse con la misma razón, no sólo a las demás ciencias, sino también a la propia religión cristiana", viendo una contradicción en el hecho de "que exista una historia de esta religión y de las otras cencas; pero estaría de más seguir analizando este razonamiento por sí mismo, ya que se encarga de refutarlo directamente la realidad de la existencia de tales historias".

Sin embargo, para ahondar en el sentido de aquella contradicción es necesario distinguir entre la historia de las vicisitudes exteriores de una religión o de una ciencia y la historia de su objeto mismo, es decir, de la religión o la cenca misma. Vemos entonces como la historia de la filosofía es, por la naturaleza especial del objeto sobre que versa, algo muy distinto de las historias de aquellos otros campos del conocimiento. Así planteado el problema, se ve en seguida que la contradicción a que nos referimos no podría afectar a aquella historia externa, sino rotamente a la interna, a la del contenido mismo. El cristianismo tiene una historia que se refiere a su difusión, a las vicisitudes por que pasaron sus creyentes, etc.; al convertir su existencia en una Iglesia, ésta es, a su vez, una existencia exterior del cristianismo, la cual, al verse enclavada en los más diversos contactos con el tiempo, presenta múltiples vicisitudes y tiene, esencialmente, su historia propia. Tampoco la doctrina cristiana, por sí misma, carece, naturalmente, de historia; pero ésta alcanza pronto y de un modo necesario su desarrollo y se plasma en la forma determinada que le corresponde. Y esta antigua profesión de fe ha regido en todo tiempo, y debe seguir rigiendo todavía hoy, sin cambio alguno, como la verdad, aunque su vigencia no fuese ya más que una apariencia sin sustancia y las palabras hubiesen quedado reducidas a una fórmula vacua pronunciada por nuestros labios. Ahora bien, el contenido ulterior de la historia de esta doctrina lleva consigo dos cosas: de. una parte, las múltiples adiciones y aberraciones de aquella verdad fija; de otra, la lucha contra estas aberraciones y la purificación del fundamento perenne, eliminando de él las adiciones superpuestas y volviendo a su original simplicidad.

Una historia externa como la de la religión la tienen también las otras ciencias, incluyendo la filosofía. Ésta tiene una historia de su nacimiento, de su difusión, de su florecimiento, de su decadencia, de su muerte y de su resurrección: una historia de sus maestros, de sus protectores y de sus enemigos, y también la de una relación exterior con la religión —ésta muy frecuente— y —ya menos frecuente— con el Estado. Este aspecto de la historia de la filosofía da pie, asimismo, a ciertos problemas interesantes,, éste entre otros: ¿"cómo explicarse que, siendo la filosofía la doctrina de la verdad absoluta, se circunscriba a un número tan reducido de individuos, a determinados pueblos, a ciertas épocas; del mismo modo que, con respecto al cristianismo —o sea, a la verdad bajo una forma mucho más general—, se ha planteado la dificultad de si no será una contradicción en sí que esta religión haya aparecido tan tarde en el tiempo y haya permanecido durante tantos siglos, y todavía permanezca en la actualidad, limitada a determinados pueblos? Pero este problema y otros por el estilo son ya demasiado especiales como para depender solamente de la contradicción general a que veníamos refiriéndonos; sólo cuando hayamos entrado más de lleno en la naturaleza peculiar del conocimiento filosófico, podremos referirnos más a fondo a los aspectos que guardan mayor relación con la existencia exterior y la historia externa de la filosofía.

Por lo que se refiere a la comparación entre la historia de la religión y la historia de la filosofía desde el punto de vista del contenido interno, hay que tener en cuenta que a la filosofía no se le reconoce por contenido, como a la religión, una verdad fija y determinada de antemano, contenido que hubiera sido tomado, como algo inmutable, de la historia. El contenido del cristianismo, que es la verdad, ha permanecido, como tal, sustraído a toda mudanza, razón por la cual carece de historia, o poco menos.[2] Por tanto, tratándose de la religión desaparece aquella contradicción a que nos referíamos, con arreglo al criterio fundamental por virtud del cual esa religión es el cristianismo. Las aberraciones y los aditamentos no plantean dificultad alguna; son, desde luego, algo mudable y, por tanto, completamente histórico por su naturaleza misma.

También las demás ciencias tienen, en cuanto al contenido, una historia: en ella hay una parte que revela los cambios producidos, el abandono de tesis que antes tuvieron vigencia. Pero una gran parte, tal vez la mayor, de su contenido ha salido indemne de los cambios y mudanzas de los tiempos; y lo nuevo, lo que ha surgido con posterioridad, no envuelve, en realidad, un cambio del contenido anterior, sino más bien un aditamento, un incremento de él. Estas ciencias progresan por vía de yuxtaposición. No cabe duda de que, a medida que progresan la mineralogía, la botánica, etc., lo posterior va corrigiendo, muchas veces, lo anterior; pero la parte indiscutiblemente mayor se mantiene en pie y se enriquece sin que los nuevos conocimientos que a ella vienen a sumarse la hagan cambiar. En una ciencia como la matemática, la historia, por lo que al contenido se refiere, se limita, preferentemente, a la grata tarea de registrar una serie de ampliaciones; y la geometría elemental, por ejemplo, puede considerarse como una realidad ahistórica en la extensión que Euclides supo darle.

La historia de la filosofía, en cambio, no revela ni la persistencia de un contenido simple, exento de adiciones, ni el simple proceso de una pacífica acumulación de nuevos tesoros a los ya adquiridos con anterioridad, sino que parece ofrecer, más bien, el espectáculo de cambios incesantemente renovados del todo, sin que entre ellos subsista, a la postre, ni el nexo de unión de una meta común; lejos de ello, vemos desaparecer de sus ámbitos el objeto abstracto mismo, el conocimiento racional, y así vemos como el edificio de la ciencia se ve obligado, por último, a compartir la pretensión y el nombre ya vano de filosofía con lo que no es más que un solar vacío.

1. Nociones corrientes acerca de la historia de la filosofía

Inmediatamente nos salen aquí al paso las nociones corrientes y superficiales acerca de esta historia, nociones que es necesario mencionar y corregir. Diré, en pocas palabras, lo que considero menester señalar acerca de estas concepciones, muy extendidas y que todo el mundo conoce (pues son, en realidad, las primeras reflexiones que sugiere, apenas despunta, el simple pensamiento de una historia de la filosofía); la explicación acerca de la diversidad de las filosofías nos ayudará luego a adentrarnos más en la cosa misma.

a) La historia de la filosofía como un acervo de opiniones. La historia parece consistir, a primera vista, en una narración en torno a los acontecimientos fortuitos de los tiempos, los pueblos y los individuos, fortuitos, por una parte, en cuanto a su sucesión en el tiempo y, por la otra, en cuanto a su contenido. De lo que a la sucesión en el tiempo se refiere, hablaremos más adelante. El concepto que aquí queremos examinar guarda relación con el carácter fortuito del contenido: es el concepto de los actos fortuitos. Ahora bien, el contenido de la filosofía no son precisamente los actos externos, ni los hechos de las pasiones y de la dicha, sino que son pensamientos. Los pensamientos fortuitos son, sencillamente, opiniones; y las opiniones filosóficas son opiniones que recaen sobre el contenido más o menos claramente determinado y los objetos peculiares de la filosofía, sobre Dios, la naturaleza y el espíritu.

Tropezamos así, en seguida, con la idea muy corriente de la historia de la filosofía que ve en ella, simplemente, un acervo de opiniones filosóficas, que van desfilando por esa historia tal y como surgieron y fueron expuestas a lo largo del tiempo. Cuando se habla indulgentemente, se da a esta materia el nombre de opiniones; quienes creen poder exteriorizar un juicio más a fondo, llaman a esta historia una galería de las necedades o, por lo menos, de los extravíos del hombre que se adentra en el pensamiento y en los conceptos puros. Este punto de vista no sólo lo expresan quienes confiesan su ignorancia en materia de filosofía (la confiesan, puesto que esta ignorancia no es, según la concepción corriente, obstáculo para emitir un juicio acerca de lo que es la filosofía; por el contrario, todo el mundo se cree autorizado a dar su juicio acerca del valor y la esencia de ella, sin saber absolutamente nada de lo que es), sino también algunos de los que escriben o han escrito acerca de la historia de la filosofía. Esta historia, convertida así en un relato de diversas opiniones, no pasa de ser, concebida de este modo, materia de ociosa curiosidad o, si se quiere, de erudición. Al fin y al cabo, la erudición consiste, principalmente, en saber una serie de cosas inútiles, es decir, de cosas que, por lo demás, no tienen en sí mismas otro contenido ni otro interés que el de ser conocidas.

Se considera, sin embargo, útil conocer diversos pensamientos y opiniones, por entender que ello estimula la capacidad de pensar y conduce, a veces, a ciertos pensamientos buenos, es decir, permite formarse, a su vez, opiniones, como si la ciencia consistiera, en efecto, en ir devanando unas opiniones de la madeja de otras.

Si la historia de la filosofía no fuese nada más que una galería de opiniones —aunque éstas versen sobre Dios, sobre la esencia de las cosas de la naturaleza y del espíritu— sería, en verdad, una ciencia harto superflua y aburrida, por mucha utilidad que se sacase o se creyese sacar de todo ese trasiego de pensamientos y de esa erudición. ¿Puede haber algo más inútil que conocer una serie de simples opiniones? Semejante conocimiento es de todo punto indiferente. Basta con echar un vistazo a esas historias de la filosofía en que las ideas de los filósofos se exponen y tratan a la manera de opiniones, para darse cuenta de que son obras secas y carentes de todo interés.

Una opinión es una representación subjetiva, un pensamiento cualquiera, una figuración, que en mí puede ser así y en otro puede ser otra o de otro modo: una opinión es un pensamiento mío, no un pensamiento general, que es en y para sí. Pues bien, la filosofía no contiene nunca opiniones; no existen opiniones filosóficas. Cuando alguien habla de opiniones filosóficas, se ve en seguida que ese alguien, aunque sea un historiador de la filosofía, carece de una cultura elemental. La filosofía es la ciencia objetiva de la verdad, la ciencia de su necesidad, de su conocer reducido a conceptos, y no un simple opinar o devanar de opiniones.

La concepción que estamos examinando tiene, en rigor, otro significado: el de que lo que nosotros podemos conocer son solamente opiniones, al decir lo cual se hace hincapié precisamente en lo de opinión. Ahora bien, lo opuesto a la opinión es la verdad; ante la verdad, palidecen y se esfuman las opiniones. Pero la palabra verdad hace que vuelvan la cabeza para otro lado quienes sólo buscan en la historia de la filosofía opiniones o creen que esto es lo único que es posible encontrar en ella.

La filosofía se enfrenta, así, con un doble antagonismo. Por una parte, la devoción, como es sabido, declaraba a la razón o al pensamiento incapaces de llegar a conocer lo verdadero: por el contrario, según ella, la razón sólo conducía al abismo de la duda, siendo necesario, para arribar a la verdad, renunciar a la quimera de pensar por cuenta propia y colocar a la razón bajo la férula de la fe ciega en la autoridad. De la relación que existe entre la religión y la filosofía y su historia hablaremos más adelante.

No menos sabido es también, por otra parte, que la llamada razón logró imponerse, rechazando la fe nacida de la autoridad y pretendiendo infundir un sentido racional al cristianismo. Se llegaba, de este modo, a la conclusión de que lo único que se nos podía obligar a reconocer era nuestra propia manera de ver las cosas, nuestra propia convicción. Pero, por admirable designio, también esta afirmación del derecho de la razón se trocó en lo contrario de lo que perseguía, dando como resultado que la razón no pudiera llegar a conocer nada verdadero. Esta llamada razón, de una parte, combatía la fe religiosa en nombre y en virtud de la razón pensante, pero, al mismo tiempo, se volvió en contra de la razón misma y se convirtió en enemiga de la verdadera razón; afirma en contra de ésta los derechos de la intuición interior, del sentimiento, convirtiendo con ello lo subjetivo en pauta de lo válido e imponiendo, de este modo, la fuerza de la propia convicción, tal y como cada cual se la puede llegar a formar, en sí y a partir de sí, en su propia subjetividad. Pues bien, estas convicciones propias no son otra cosa que las opiniones, convertidas así en el supremo criterio del hombre.

Si queremos partir de aquello con que tropezamos en las nociones que se nos ofrecen más al alcance de la mano, no tenemos más remedio que señalar inmediatamente esta manera de concebir la historia de la filosofía; trátase de un resultado que se ha abierto paso en la cultura general y que es algo así como el prejuicio y, a la par, un verdadero signo de nuestro tiempo: el principio a la luz del cual las gentes se conocen y comprenden unas a otras, una premisa que se da por establecida y que sirve de base a cualquier otro quehacer científico. En teología, no es precisamente, en puridad, la profesión de fe de la Iglesia la que rige como la doctrina del cristianismo, sino que cada cual, en mayor o menor medida, se forma una doctrina cristiana propia, arreglada a la medida de sus propias convicciones, que varían, naturalmente, con cada persona. Es frecuente también ver que la teología se cultiva históricamente, atribuyendo a la ciencia teológica el interés de conocer las distintas opiniones, y uno de los primeros frutos de este conocimiento consiste en honrar y respetar todas las opiniones, considerándolas como algo de lo que no se tiene por qué dar cuentas a nadie, sino solamente a sí mismo. También aquí se pierde de vista la meta: el conocimiento de la verdad. La propia convicción es, desde luego, lo último y lo absolutamente esencial, lo que, por el lado de la subjetividad, empuja al conocimiento a la razón y a su filosofía. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre que la convicción descanse simplemente en sentimientos, puntos de vista, intuiciones, etc., en fundamentos subjetivos, es decir, en factores puramente personales del sujeto mismo, o nazca del pensamiento, de la penetración en el concepto y en la naturaleza de la cosa. La convicción nacida y formada del primero de estos dos modos es, sencillamente, la opinión.

La antítesis entre la opinión y la verdad, que de un modo tan nítido se destaca ahora, se trasluce ya en las nociones de la época socrático-platónica, época de desintegración de la vida griega, en la antítesis platónica entre la opinión (doxa) y la ciencia (episteme). Es la misma contraposición con la que nos encontramos en el período de decadencia de la vida pública y política de Roma bajo Augusto y en los tiempos siguientes, en que hacen estragos el epicureismo y la indiferencia ante la filosofía. Es el sentido en que Pilato replica a Cristo, cuando Este le dice que ha venido al mundo para proclamar la verdad: "¿Qué es la verdad?" Lo que vale tanto como decir: "Este concepto de la verdad es un concepto convencional acerca del cual estamos al cabo de la calle; hoy, sabemos ya más, sabemos que ya no hay para qué hablar de conocer la verdad; eso se ha quedado atrás." Para quien así se expresa, no cabe duda de que eso se ha quedado atrás. Y para quien, en la historia de la filosofía, parta de este punto de vista, la significación de tal historia se limitará, evidentemente, a conocer las particularidades de otros, cada uno de los cuales tiene la suya propia: peculiaridades que son para mí, por tanto, algo extraño y a las cuales es ajena y no libre mi razón pensante, que no son para mí más que una materia externa, muerta, puramente his tórica, una masa de contenido vano e inútil de suyo; y quien así se complace en lo vano y se da por satisfecho con ello, es que obra movido, a su vez, por una simple vanidad subjetiva. Para el hombre imparcial, la verdad será siempre una gran palabra que hará latir su corazón. En cuanto a la afirmación de que no es posible conocer la verdad, nos encontraremos con ella en la historia misma de la filosofía, donde tendremos ocasión de examinarla con cierto cuidado. Aquí, sólo diremos que quienes, por ejemplo Tennemann, parten de esta premisa, harían mucho mejor, evidentemente, en no ocuparse para nada de filosofía, pues toda opinión afirma y pretende, aunque sea sin razón, poseer la verdad. Nos atendremos aquí, provisionalmente, al viejo prejuicio de que en todo saber se contiene una verdad, pero que para llegar a conocerla es necesario meditar acerca de ella, y no es lo mismo que andar o estar a pie; es decir, que la verdad no se conoce por la vía de la percepción o la intuición directa, ni por medio de la intuición externa de nuestros sentidos, ni por medio de la intuición intelectual (toda intuición es, en rigor, como tal, sensible), sino solamente mediante el esfuerzo del pensamiento.

b) Prueba de la vanidad del conocimiento filosófico a través de la misma historia de la filosofía. Enfocada desde otro punto de vista, esa manera de concebir la historia de la filosofía se traduce en otra consecuencia, que puede considerarse como dañina o beneficiosa, según se quiera. En efecto, ante el espectáculo de tan múltiples opiniones, de tan numerosos y diversos sistemas filosóficos, se siente uno arrastrado por la confusión, sin encontrar un punto firme de apoyo para sustraerse a ella. Vemos cómo, en torno a las grandes materias por las que se ve solicitado el hombre y cuyo conocimiento trata de suministrar la filosofía, los más grandes espíritus yerran, puesto que han sido refutados o contradichos por otros. "¿Y si esto ocurre a tan insignes espíritus, cómo puedo, ego homuncio, tener la pretensión de decidir tales problemas?"

Esta conclusión, que se extrae de la gran diversidad de los sistemas filosóficos, es considerada como dañina, pero representa, al mismo tiempo, una ventaja subjetiva. En efecto, esta gran diversidad es —para quienes, con aires de conocedores, tratan de presentarse como gentes interesadas por la filosofía— el gran recurso para justificar el por qué, pese a toda su supuesta buena voluntad y pese, incluso, a la reconocida necesidad de esforzarse por dominar esta ciencia, no tienen, en la práctica, más remedio que abandonarla por completo. Sin embargo, esta disparidad entre los diversos sistemas filosóficos dista mucho de tomarse por una simple evasiva. Se ve en ella, por el contrario, una razón seria y verdadera contra la seriedad con que el filósofo toma la filosofía, una justificación de la actitud de quienes nada quieren tener que ver con ella, una prueba incluso irrefutable de que es vano todo intento de llegar al conocimiento filosófico de la verdad. Pero, aunque se conceda que "la filosofía debe ser una verdadera ciencia y que tiene que haber, necesariamente, una filosofía que sea la verdadera, surge la pregunta: ¿cuál es, y cómo reconocerla? Todas aseguran que son las verdaderas, todas indican signos y criterios distintos por medio de los cuales se ha de reconocer la verdad; por eso, el pensamiento sobrio y sereno tiene que sentir, por fuerza, grandes escrúpulos antes de decidirse por una".

Éste es el interés mayor a que debe servir la historia de la filosofía. Cicerón (De natura deorum, I, 8 ss.) nos ofrece una historia, extraordinariamente superficial, de los pensamientos filosóficos acerca de Dios, inspirada precisamente en esa intención. Es cierto que la pone en labios de un epicúreo, pero sin que él mismo sepa decirnos nada mejor, lo que indica que las nociones expuestas por su personaje son las suyas propias. El epicúreo dice que no ha sido posible llegar a un concepto determinado. La prueba de que son vanos los esfuerzos de la filosofía se desarrolla en seguida a base de una concepción genérica superficial de la historia de la filosofía misma: el resultado de esta historia no es otro que la aparición de los más diversos y dispares pensamientos de las múltiples filosofías, contrapuestas las unas a las otras y que se contradicen y refutan entre sí. Y este hecho, que no cabe negar, justifica e incluso obliga, al parecer, a aplicar las palabras de Cristo a las filosofías, diciendo: "Deja que los muertos entierren a sus muertos, y sígueme." Según esto, la historia de la filosofía no sería otra cosa que un campo de batalla cubierto de cadáveres, un reino no ya solamente de individuos muertos, físicamente caducos, sino también de sistemas refutados, espiritualmente liquidados, cada uno de los cuales mata y entierra al que le precede. Por eso, en vez de "Sígueme", seria más exacto decir, cuando así se piensa: "Síguete a ti mismo", es decir, atente a tu propia convicción, aférrate a tus propias y personales opiniones. ¿Por qué a las ajenas?

Se da, es verdad, el caso de que aparezca, a veces, una nueva filosofía afirmando que las demás no valen nada; y, en el fondo, toda filosofía surge con la pretensión, no sólo de refutar a las que la preceden, sino también de corregir sus faltas y de haber descubierto, por fin, la verdad. Pero la experiencia anterior indica más bien que a estas filosofías les son aplicables otras palabras del Evangelio, las que el apóstol Pedro dice a Safira, mujer de Ananías: * "Los pies de quienes han de sacarte de aquí están ya a la puerta." La filosofía que ha de refutar y desplazar a la tuya no tardará en presentarse, lo mismo que les ha ocurrido a las otras.

c) Explicaciones sobre la diversidad de las filosofías. Es, evidentemente, un hecho harto comprobado que existen y han existido diversas filosofías; pero la verdad es una y este sentimiento o fe insuperable se halla animado por el instinto de la razón. "Por tanto, sólo una filosofía puede ser la verdadera y, siendo como son tan distintas, las demás —tal es la conclusión a que se llega— no pueden ser más que errores; pero cada una de ellas afirma, asegura, razona y prueba ser Aquélla y no otra." Es éste un razonamiento corriente y una consideración en apariencia exacta del pensamiento sobrio y sereno. Por lo que se refiere a este tópico de la sobriedad del pensamiento, sabemos por la sobriedad de la experiencia diaria que, cuando estamos en ayunas, nos sentimos al mismo tiempo, o poco después, hambrientos. Sin embargo, ese pensamiento sobrio tiene el talento y la habilidad de no sentirse impulsado al hambre, a la apetencia, sino, por el contrario, saciado y satisfecho. Con esto se traiciona este pensamiento y muestra, si dice lo anterior, que es una razón muerta, pues sólo lo muerto es sobrio y está y permanece satisfecho. Pero la vida física, como la vida del espíritu, no se da por satisfecha con la sobriedad, sino que es, esencialmente, impulso, acicate, siente hambre y sed de verdad, de conocimiento de la verdad, pugna por aplacarlas y no se da por satisfecha, por alimentada, con reflexiones del género de ésta a que nos estamos refiriendo.

A propósito de esta reflexión habría que decir, en primer lugar, que, por muy distintas que sean las filosofías, todas ellas tienen algo en común: el ser filosofía. Por tanto, quien estudie o profese una filosofía, siempre y cuando lo sea verdaderamente, profesará la Filosofía. En otro lugar[3] hemos comparado aquella evasiva y aquel razonamiento que se aferran a la simple diversidad y, por asco o temor a lo particular en lo que lo general cobra realidad, no quieren captar o reconocer este algo general, al enfermo a quien el médico recomendara comer fruta y que, al serle servidas cerezas, ciruelas o uvas, no se atreviese, por una pedantería intelectual, a ingerir ninguno de esos frutos, con el pretexto de que el médico le había prescrito "fruta" y no precisamente ciruelas, uvas o cerezas.

Pero lo que esencialmente interesa es llegar a ver con mayor claridad y de un modo más profundo qué es lo que realmente significa esta diversidad de los sistemas filosóficos. El conocimiento filosófico de lo que es la verdad y la filosofía nos ayuda a enfocar esta diversidad, en cuanto tal, en un sentido completamente distinto que el que entraña la antítesis abstracta entre la verdad y el error. El esclarecimiento de esto nos dará la clave para comprender el significado de toda la historia de la filosofía. Es menester que comprendamos que esta variedad entre las muchas filosofías no sólo no perjudica a la filosofía misma —a la posibilidad de la filosofía—, sino que, por el contrario, es y ha sido siempre algo sencillamente necesario para la existencia de la propia ciencia filosófica, algo esencial a ella.

Claro está que, al pensar así, partimos de la consideración de que la meta de la filosofía es llegar a la verdad por el camino del pensamiento y de la comprensión y no reconocer que no hay nada que conocer o, por lo menos, que no es posible llegar a conocer la verdad verdadera, sino solamente una verdad temporal y finita (es decir, una verdad que es, al mismo tiempo, algo no verdadero); y además, que la historia de la filosofía versa sobre la filosofía misma. Las hazañas de que nos habla la historia de la filosofía no tienen nada de aventuras, del mismo modo que la historia universal no es algo puramente romántico. No son solamente una colección de acaecimientos fortuitos, de empresas de caballeros andantes, que se baten cada uno por sí y por lo suyo, sin mira ni meta alguna, y cuyos hechos pasan sin dejar huella. La historia de la filosofía no es tampoco un desfile de pensadores dedicados a cavilar cada cual por su parte y de un modo arbitrario, sino que en el movimiento del espíritu pensante hay, sustancialmente, una trayectoria, una cohesión, un hilo racional. Con esta fe en el Espíritu del Mundo debemos abordar la historia en general y en particular la historia de la filosofía.

2. Criterios para ayudar a esclarecer el concepto de la historia de la filosofía

La afirmación que más arriba hacíamos de que la verdad es una, presenta todavía un carácter abstracto y formal. Puede servir, entendida en un sentido profundo, de punto de partida; pero la meta de la filosofía consiste en descubrir en esta verdad una, al mismo tiempo, la fuente de la que fluyen todas las demás cosas, todas las leyes de la naturaleza, todos los fenómenos de la vida y de la conciencia, la luz de la que éstos no son más que reflejos, o bien, siguiendo un camino aparentemente inverso, en reducir todos estos fenómenos y leyes a aquella fuente única, pero para comprenderlos a base de ella, es decir, para llegar a conocerlos como derivados de aquella fuente. Por tanto, lo más esencial de todo es conocer que la verdad única no es solamente un pensamiento simple, vacuo, sino un pensamiento determinado de suyo.

Para llegar a este conocimiento, no tenemos más remedio que entrar en algunos conceptos abstractos que son, como tales, conceptos perfectamente generales y secos. Nos referimos especialmente a los dos criterios de la evolución y lo concreto. Más aún, podríamos, incluso, resumir lo que aquí interesa en el solo criterio de la evolución, pues si acertamos a ver claro en él, todo lo demás se desprenderá y deducirá por sí mismo. El producto del pensamiento es lo pensado en general; pero el pensamiento es todavía algo formal, el concepto es ya el pensamiento más determinado y la idea, finalmente, el pensamiento en su totalidad y determinado como el ser en y para sí. Por consiguiente, la idea es lo verdadero y solamente lo verdadero; la naturaleza de la idea consiste, esencialmente, en desenvolverse y en llegar a comprenderse solamente por obra de la evolución, en llegar a ser lo que es. El que la idea tiene que empezar por hacerse lo que es parece, a primera vista, una contradicción; es lo que es, podría afirmarse.

a) El concepto de la evolución. La evolución es una noción conocida; pero lo característico y peculiar de la filosofía consiste precisamente en investigar lo que suele darse por conocido. Lo que se maneja y emplea sin darse cuenta de ello, aquello que se utiliza al buen tuntún en la vida, es precisamente lo que no se conoce cuando no se tiene una formación filosófica. La ciencia de la lógica es la encargada de explicar ampliamente estos conceptos Para comprender qué es la evolución, es necesario distinguir

-por decirlo así— dos estados: uno es el que se conoce como

posibilidad, como capacidad, lo que yo llamo el ser en sí, la potentia, la dínamis; el otro es el ser para sí, la realidad (actus, enérgeia). Cuando decimos, por ejemplo, que el hombre es un ser racional por naturaleza, la razón vive en él solamente en potencia, como una posibilidad, en embrión; en este sentido, el hombre se halla dotado de razón, de inteligencia, de fantasía, de voluntad, ya en el momento de nacer y hasta en la misma entraña materna. Pero, en cuanto que el niño sólo posee la capacidad o la posibilidad real de la razón, es lo mismo que si no tuviese razón alguna; ésta no existe aún en él, puesto que no puede hacer aún nada racional ni posee una conciencia racional. Sólo a partir del momento en que lo que el hombre es en sí deviene para él, en que, por tanto, la razón pasa a ser una razón para sí; sólo a partir de entonces puede decirse que el hombre cobra realidad en una dirección cualquiera, que es un ser realmente racional, que vive para la razón.

¿Qué quiere decir esto, más precisamente? Lo que es en sí necesariamente tiene que convertirse en objeto para el hombre, que cobrar conciencia en él; de este modo, deviene para el hombre. Lo que se convierte en objeto para él es lo mismo que lo que él es en sí; mediante la objetivación de este ser en sí, el hombre se convierte en ser para sí, se duplica, se conserva, no se convierte en otro. El hombre es, por ejemplo un ser pensante, y piensa luego el pensamiento; de este modo, en el pensamiento sólo el pensamiento es objeto, la racionalidad produce lo racional y su objeto propio es la razón. Que el pensamiento puede degenerar también en lo irracional es una consecuencia ulterior, en la que no tenemos por qué entrar aquí. Ahora bien, si el hombre, que es en sí un ser racional, no parece poder ir más allá después de convertirse en un ser racional para sí, ya que el ser en sí sólo se ha conservado, la diferencia es, sin embargo, inmensa; no se desprende de aquí ningún contenido nuevo, pero esta forma del ser para sí implica una diferencia muy grande.

Sobre esta diferencia descansa toda la que se aprecia en los desarrollos de la historia universal. Sólo así puede explicarse por qué, siendo todos los hombres racionales por naturaleza y estribando lo que hay de formal en esta racionalidad precia-mente en el hecho de ser libres, ha existido en muchos pueblos, y en parte todavía sigue existiendo, la esclavitud, sin que los pueblos considerasen esto como algo intolerable. La única diferencia que se aprecia entre los pueblos del África y el Asia, de una parte, y de otra los griegos, los romanos y el mundo moderno, consiste en que éstos saben por qué son libres, mientras que aquellos lo son sin saber que lo son y, por tanto, sin existir como pueblos libres. Y esto representa un cambio inmenso en cuanto a la condición. El conocer y el aprender, la ciencia e incluso la acción no persiguen, en su conjunto, otra cosa que extraer de sí mismo lo que es interno o en sí, convirtiéndolo de este modo en algo objetivo.

Al cobrar existencia el ser en sí sufre un cambio, pero, al mismo tiempo, sigue siendo uno y lo mismo, pues gobierna todo el proceso. La planta, por ejemplo, no se pierde en un simple cambio sustraído a toda medida. De su embrión, en el que por el momento no se ve nada, brotan una serie de cosas, todas las cuales, sin embargo, se hallan ya contenidas en él, aunque no desarrolladas todavía, sino de un modo encubierto e ideal. La razón de este brotar a la existencia es que el embrión no puede resistirse a dejar de ser un ser en sí, pues siente el impulso de desarrollarse, por ser la viviente contradicción de lo que solamente es en sí y no debe serlo. Pero este salir fuera de sí se traza una meta y la más alta culminación de ella, el final predeterminado, es el fruto; es decir, la producción de la semilla, el retorno al estado primero. El embrión sólo aspira a producirse a sí mismo, a desdoblar lo que vive en él, para luego retornar a sí mismo y a la unidad de que partió. Claro está que en las cosas de la naturaleza se da el caso de que el sujeto, por donde se comienza, y lo existente, lo que pone punto final —allí la simiente, aquí el fruto— son dos individuos distintos; la duplicación se traduce en el resultado aparente de desdoblarse en dos individuos, que son, sin embargo, en cuanto al contenido se refiere, uno y lo mismo. Lo mismo ocurre, en la vida animal, con los padres y los hijos: son individuos distintos, aunque de igual naturaleza.

Otra cosa acontece en el mundo del espíritu. El espíritu es conciencia y, por tanto, libre de que en él coincidan el principio y el fin. Como el embrión en la naturaleza, también el espíritu, después de haberse hecho otro, retorna a su unidad; pero lo que es en sí deviene para el espíritu y deviene, por consiguiente, para sí mismo. En cambio, el fruto y la nueva simiente contenida en él, no devienen para el primer embrión, sino solamente para nosotros; en el espíritu ambas cosas son la misma naturaleza y no solamente eso, sino que son la una para la otra, y es ello cabalmente lo que hace que sean las dos un ser para sí. Aquello para lo que lo otro es, es lo mismo que lo otro; sólo así puede ocurrir que el espíritu viva consigo mismo al vivir en el otro. La evolución del espíritu consiste, por tanto, en que, en él, el salir fuera y el desdoblarse sean, al mismo tiempo, un volver a sí.

Este ser consigo mismo del espíritu, este volver a sí de él, puede considerarse como su meta suprema y absoluta; a esto, simplemente, es a lo que el espíritu aspira y no a otra cosa. Todo lo que acaece en el cielo y en la tierra —lo que acaece eternamente—, la vida de Dios y todo lo que sucede en el tiempo, tiende solamente hacia un fin: que el espíritu se conozca a sí mismo, que se haga objeto para sí mismo, que se encuentre, devenga para sí mismo, que confluya consigo mismo; empieza siendo duplicación, enajenación, pero sólo para encontrarse a sí mismo, para poder retornar a sí. Sólo de este modo alcanza el espíritu su libertad; pues sólo es libre lo que no se refiere a otra cosa ni depende de ella. Sólo así surge la verdadera propiedad, la convicción verdaderamente propia; en todo lo que no sea el pensamiento no conquista el espíritu esta libertad. Así, por ejemplo, cuando intuimos, cuando sentimos, estamos determinados, no somos libres; sólo lo somos cuando adquirimos la conciencia de estas sensaciones. Incluso la voluntad persigue determinados fines, se mueve por un determinado interés; somos libres, evidentemente, cuando este interés es el nuestro; pero estos fines entrañan siempre, además, algo distinto, algo que es para nosotros otra cosa que lo nuestro, instintos, inclinaciones, etc. Sólo en el plano del pensamiento desaparece, se evapora todo lo extraño, el espíritu, aquí, es absolutamente libre. Con lo cual queda proclamado, al mismo tiempo, el interés de la idea, de la filosofía.

b) El concepto de lo concreto. Cuando se trata de la evolución, cabe preguntarse: ¿qué evoluciona?, ¿qué es el contenido absoluto? Nos representamos la evolución como una actividad formal sin contenido. Pues bien, la acción no tiene otra determinación que la actividad y ésta determina ya la naturaleza general del contenido. El ser en sí y el ser para sí son los momentos de la actividad; en la acción se encierran, por consiguiente, estos dos momentos distintos. La acción es, así, una unidad esencial; y esta unidad de lo distinto es precisamente lo concreto. No sólo se concreta la acción; también lo es el ser en sí, el sujeto de la actividad de la que ésta arranca. Finalmente, el producto es algo tan concreto como la actividad misma y lo que comienza. La trayectoria de la evolución es también el contenido, la idea misma, la cual consiste precisamente en que tengamos lo mismo y lo otro y en que ambas cosas sean una sola, que es la tercera, en cuanto que lo uno es en lo otro consigo mismo y no fuera de sí. De este modo, la idea es, de suyo, algo concreto en cuan-to a su contenido, tanto en sí como porque está interesada en que lo que ella misma es en sí se manifieste y desprenda como algo para ella.

Es un prejuicio corriente creer que la ciencia filosófica sólo maneja abstracciones, vacuas generalidades; que, por el contrario, la intuición, la conciencia empírica de nosotros mismos, el sentimiento de nosotros mismos y el sentimiento de la vida, es lo concreto de suyo, el reino determinado de suyo. Es cierto que la filosofía se mueve en el campo del pensamiento y que versa, por tanto, sobre generalidades: su contenido es algo abstracto, pero sólo en cuanto a la forma, en cuanto al elemento. Pero, de suyo, la idea es algo esencialmente concreto, puesto que es la unidad de distintas determinaciones. En esto es en lo que el conocimiento racional se distingue del conocimiento puramente intelectivo; y la tarea del filosofar, a diferencia del entendimiento, consiste precisamente en demostrar que la verdad, la idea, no se cifra en vacuas generalidades, sino en un algo general que es, de suyo, lo particular, lo determinado. Cuando la verdad es abstracta, no es tal verdad. La sana razón humana tiende a lo concreto; sólo la reflexión del entendimiento es teoría abstracta, no verdadera, exacta solamente en la cabeza y, entre otras cosas, no práctica; la filosofía huye de lo abstracto como de su gran enemigo y nos hace retornar a lo concreto.

Es un prejuicio corriente creer que la ciencia filosófica sólo maneja abstracciones, vacuas generalidades; que, por el contrario, la intuición, la conciencia empírica de nosotros mismos, el sentimiento de nosotros mismos y el sentimiento de la vida, es lo concreto de suyo, el reino determinado de suyo. Es cierto que la filosofía se mueve en el campo del pensamiento y que versa, por tanto, sobre generalidades: su contenido es algo abstracto, pero sólo en cuanto a la forma, en cuanto al elemento. Pero, de suyo, la idea es algo esencialmente concreto, puesto que es la unidad de distintas determinaciones. En esto es en lo que el conocimiento racional se distingue del conocimiento puramente intelectivo; y la tarea del filosofar, a diferencia del entendimiento, consiste precisamente en demostrar que la verdad, la idea, no se cifra en vacuas generalidades, sino en un algo general que es, de suyo, lo particular, lo determinado. Cuando la verdad es abstracta, no es tal verdad. La sana razón humana tiende a lo concreto; sólo la reflexión del entendimiento es teoría abstracta, no verdadera, exacta solamente en la cabeza y, entre otras cosas, no práctica; la filosofía huye de lo abstracto como de su gran enemigo y nos hace retornar a lo concreto.

Si combinamos el concepto de lo concreto con el de la evolución, obtenemos el movimiento de lo concreto. Como el ser en sí es ya concreto de suyo y nosotros no establecemos más que lo que ya existe en sí, resulta que sólo se añade la nueva forma de que aparezca ahora como algo distinto lo que ya antes estaba contenido en lo uno originario. Lo concreto ha de devenir para sí; pero como ser en sí o posibilidad, sólo es distinto de suyo, no se le establece todavía como algo distinto, sino aún en la unidad. Lo concreto es, por tanto, simple y, al mismo tiempo, a pesar de ello, distinto. Esta contradicción interna de lo concreto, que es precisamente la que sirve de acicate a la evolución, da origen a las diferencias. Por este camino, se les hace también justicia; ésta consiste en que se vuelva a ellas y sean levantadas,[4] pues su verdad reside solamente en la unidad. Se establece de este modo la vida, tanto la natural como la de la idea, la del espíritu dentro de sí. Si la idea fuese abstracta no sería otra cosa que la suprema Esencia, de la que ninguna otra cosa cabe decir; pero semejante Dios no es sino un producto del entendimiento del mundo moderno. La verdad es, por el contrario, movimiento, proceso y, dentro de él, quietud; la diferencia, allí donde existe, tiende siempre a desaparecer, produciendo así la unidad total y concreta.

Para ilustrar este concepto de lo concreto podemos poner, ante todo, ejemplos tomados de cosas que afectan a nuestros sentidos. Aunque la flor tiene múltiples cualidades, el olor, el sabor, el color, la forma, etc., constituye, sin embargo, una unidad: en este pétalo de esta flor no puede faltar ninguna de sus cualidades propias; y cada una de las partes del pétalo reúne, al mismo tiempo, todas las cualidades propias del pétalo en su conjunto. Lo mismo ocurre con el oro, que encierra en todos y cada de uno de sus puntos, inseparadas e indivisas, todas las cualidades propias de este metal.

En las cosas sensibles se admite, con frecuencia, que lo distinto aparezca junto; en cambio, tratándose de las cosas del espíritu, lo distinto se concibe, preferentemente, como contrapuesto. No encontramos contradictorio, ni vemos en ello ninguna anomalía, el hecho de que el sabor y el perfume de una flor, aun siendo cosas distintas la una con respecto a la otra, aparezcan simplemente unidas, formen una unidad, y no las contraponemos entre sí. En cambio, el entendimiento y el pensamiento intelectivo consideran incompatibles entre sí otras cosas. La materia, por ejemplo, es un todo complejo y coherente, el espacio es un todo continuo e ininterrumpido: no obstante, podemos admitir la existencia de puntos dentro del espacio y desintegrar la materia, dividiéndola hasta el infinito; entonces, decimos que la materia está formada por átomos y por partículas, lo que vale tanto como decir que no es algo continuo. Por donde aparecen unidos, formando una unidad, los dos criterios de continuidad y de división, que el entendimiento considera como criterios que se excluyen entre sí. "La materia tiene que ser una de dos cosas: o un todo continuo o formada por puntos", se dice; y, sin embargo, vemos cómo obedece a los dos criterios.

Otro ejemplo. Hablando del espíritu del hombre, decimos que está dotado de libertad, con lo que el entendimiento contrapone a este criterio, implícitamente, el de necesidad. "Si el espíritu es libre no se halla sujeto a la ley de la necesidad; por el contrario, si su voluntad y su pensamiento obedecen a la ley de la necesidad no es libre; lo uno —se dice— excluye lo otro." Las diferencias se presentan, aquí, como términos que se excluyen entre sí y que no forman un algo concreto; sin embargo, lo verdadero, el espíritu es algo concreto y sus determinaciones son la libertad y la necesidad. Vista la cosa en un plano superior, comprendemos que el espíritu es libre dentro de su necesidad y sólo en ella encuentra su libertad, del mismo modo que su necesidad descansa en su libertad. Lo que ocurre es que, aquí, se nos hace más difícil que en las cosas de la naturaleza establecer la unidad. Puede también ocurrir que la libertad sea una libertad abstracta, al margen de la necesidad; esta libertad falsa es la arbitrariedad y, por tanto, cabalmente lo contrario de sí misma, una sujeción inconsciente, una vacua figuración de libertad, la libertad puramente formal.

El tercer término, el fruto de la evolución, es un resultado del movimiento; pero, en cuanto resultado de una fase, es, como punto final de esta fase, al mismo tiempo, el punto inicial y primero de otra fase de la evolución. Por eso Goethe dice, con razón (Zur Morphologie, 1817, t. I, p. X): "Lo formado toma siempre, inmediatamente, una nueva forma; la materia que, al formarse, adquiere una forma, pasa a ser, de nuevo, materia para una forma nueva." El concepto en que el espíritu, al penetrar dentro de sí, se capta y que es él mismo, esta formación suya, este su ser, al separarse de nuevo de él, vuelve a ser un objeto sobre el que se proyecta de nuevo su actividad; y la proyección de su pensamiento sobre él le da la forma y la determinación del pensamiento. Por donde esta acción sigue formando lo previamente formado, lo determina con nuevos y nuevos criterios, lo convierte en algo más determinado de suyo, más desarrollado y más profundo. Este movimiento encierra, por ser concreto, una serie de evoluciones que debemos representarnos, no como una línea recta que se remonta hacia el infinito abstracto, sino como una circunferencia que tiende, como tal, a volver sobre sí misma y que tiene como periferia una multitud de circunferencias que forman, en con junto, una gran sucesión de evoluciones que vuelven hacia sí mismas.

c) La filosofía como conocimiento de la evolución de lo concreto. Después de explicar, en general, la naturaleza de lo concreto del modo que queda expuesto, añadiremos ahora, por lo que a su significación se refiere, que lo verdadero, determinado de suyo como acabamos de ver, siente el impulso de desarrollarse; sólo lo vivo, lo espiritual, se agita dentro de sí, se desarrolla. De este modo, la idea, como algo concreto en sí y que se desarrolla, es un sistema orgánico, una totalidad que encierra una riqueza de fases y de momentos. Pues bien, la filosofía es, por sí misma, el conocimiento de esta evolución y, en cuanto pensamiento comprensivo, esta misma evolución pensante; cuanto más lejos llegue esta evolución, más perfecta será la filosofía.

Además, esta evolución no tiende hacia afuera, hacia lo exterior, sino que el desdoblamiento de la evolución tiende también hacia dentro, hacia lo interior, es decir, la idea general permanece como base, como algo omnicomprensivo e inconmovible. En cuanto que el trascender de la idea filosófica, en su evolución, no representa un cambio, la transición a otra cosa, sino también un adentrarse en sí, un profundizar dentro de sí, el proceso evolutivo, a medida que avanza, hace que vaya determinándose la idea, antes general e indeterminada; por tanto, la evolución ulterior de la idea y su mayor determinación son uno y lo mismo. Profundidad parece significar intensidad, pero lo más extensivo es, aquí, al mismo tiempo, lo más intensivo; cuanto más intensivo es el espíritu, más extensivo es, más se ensancha y expande. La extensión en cuanto evolución no es dispersión ni disgregación; es también cohesión, tanto más vigorosa e intensiva cuanto más rica y amplia sea la extensión de lo coherente. La magnitud mayor es, aquí, la fuerza del antagonismo y la separación; y la mayor fuerza supera a la mayor separación.

Tales son los criterios abstractos acerca de la naturaleza de la idea y de su evolución; tal es, de suyo, la estructura de la filosofía, una vez formada: una idea, vista en su conjunto y en todos y cada uno de sus miembros, es como un ser viviente, dotado de una vida única y de un pulso único que late en todos sus miembros. Todas las partes que en ella se manifiestan y la sistematización de estas partes brotan de una idea única; todas estas manifestaciones particulares son, simplemente, reflejos e imágenes de esta vida única, tienen realidad solamente en esta unidad; y sus diferencias, sus distintas determinabilidades, tomadas en conjunto, no son, a su vez, más que la expresión de la idea y de la forma que en ella se contiene. Por donde la idea es el centro, un centro que es, a la vez, periferia, un foco luminoso que, en todas sus expansiones, no sale fuera de sí; es, en suma, el sistema de la necesidad y de su propia necesidad, que es, al mismo tiempo, por ello mismo, su libertad.

3. Resultados para el concepto de la historia de la filosofía

De este modo, la filosofía es un sistema en evolución y lo es también, por tanto, la historia de la filosofía; hemos llegado, con ello, al punto central, al concepto fundamental que nos proponemos exponer en el estudio de esta historia. Para explicar esto es necesario señalar, ante todo, la diferencia que aquí puede presentarse en lo que al modo de la aparición se refiere.

En efecto, la aparición de las diversas fases en el progreso del pensamiento puede presentarse con la conciencia de la necesidad con arreglo a la cual se deriva cada fase siguiente y según la cual sólo puede producirse esta determinación y forma, o puede concebirse al margen de esta conciencia, a la manera de un producirse natural y, al parecer, fortuito, de tal modo que el concepto, aun actuando interiormente de un modo consecuente, no deje traslucir esta consecuencia; bien como ocurre en la naturaleza, en que, al llegar la fase de desarrollo de las ramas, las hojas, las flores y los frutos, brota cada uno de estos elementos por sí mismo, pero en que la idea interior es el criterio guía y determinante de esta sucesión; bien como ocurre en el desarrollo del niño, en que las capacidades físicas y, sobre todo, las actividades espirituales van manifestándose de un modo simple y espontáneo, de tal modo que los padres que pasan por primera vez por esta experiencia tienen la sensación de estar asistiendo a un milagro en el que sale al exterior, poco a poco, todo lo que existía interiormente desde un principio y en que la sucesión de estos fenómenos, vista en su conjunto, representa, simplemente, la forma de un proceso que se desarrolla en el tiempo.

El exponer uno de los modos de este manifestarse, el que consiste en la derivación de las formas, en la necesidad pensada y conocida de las determinaciones, es misión y tarea de la propia filosofía; y como lo que aquí importa es la idea pura y no, por el momento, la ulterior plasmación particular de esta idea como naturaleza y como espíritu, la exposición a que nos referimos incumbe, preferentemente, a la lógica. La otra modalidad, la que presenta las distintas fases y momentos de la evolución vistos en el tiempo, en el plano del acaecer, en estos o los otros lugares particulares, en este o en aquel pueblo, en tales o cuales circunstancias políticas y dentro de tales o cuales complejidades, en una palabra, bajo una determinada forma empírica, es, precisamente, el espectáculo que nos ofrece la historia de la filosofía. Es ésta la única concepción digna de esta ciencia; es, de suyo, la concepción verdadera, por el concepto de la cosa misma, y el estudio de esta propia historia demostrará que es, además, la que corresponde a la realidad y se corrobora a la luz de ella.

Ateniéndonos a esta idea, podemos afirmar que la sucesión de los sistemas de la filosofía en la historia es la misma que la sucesión de las diversas fases en la derivación lógica de las determinaciones conceptuales de la idea. Podemos afirmar que, si despojamos los conceptos fundamentales de los sistemas que desfilan por la historia de la filosofía simplemente de aquello que afecta a su forma externa, a su aplicación a lo particular y otras cosas por el estilo, obtendremos las diferentes fases de determinación de la idea misma, en su concepto lógico. Y, a la inversa, si nos fijamos en el proceso lógico por sí mismo, enfocaremos el proceso de desarrollo de los fenómenos históricos en sus momentos fundamentales; lo que ocurre es que hay que saber reconocer, identificar, estos conceptos puros por debajo de las formas históricas. Podría pensarse que la filosofía tiene que seguir en las fases de la idea otro orden que aquel en que estos conceptos se manifiestan en el tiempo; pero, visto en su conjunto, el orden es el mismo. Es cierto, sin embargo, que, en un aspecto, la sucesión histórica en el tiempo se distingue de la sucesión en la ordenación de los conceptos; pero no nos detendremos a examinar aquí, de cerca, qué aspecto es ése, pues ello nos desviaría demasiado de nuestro fin.

Señalaremos simplemente una cosa: de lo dicho se desprende que el estudio de la historia de la filosofía es el estudio de la filosofía misma y no podía ser de otro modo. Quien estudia la historia de la física, de la matemática, etc., traba al mismo tiempo conocimiento con la física y la matemática mismas. Claro está que, para poder descubrir, a través de la forma y la manifestación empíricas bajo las que aparece históricamente la filosofía, sus avances como evolución de la idea, es necesario poseer de antemano el conocimiento de la idea misma; del mismo modo que, para poder enjuiciar los actos humanos, necesitamos poseer de antemano los conceptos de lo bueno y lo justo. De otro modo, como vemos en tantas historias de la filosofía, sólo se ofrecerá a nuestra mirada, desnuda de la idea, un montón informe de opiniones.

El exponer esta idea y explicar a la luz de ella los fenómenos es misión de quien trata de exponer, fundadamente, la historia de la filosofía y no es otra la razón que nos mueve a nosotros a dar un curso sobre este tema. El observador debe, pues, estar ya pertrechado con el concepto de la cosa para ver cómo se manifiesta y, así, poder interpretar verdaderamente el objeto; por eso no debe extrañarnos que haya tantas vacuas historias de la filosofía en las que la serie de los sistemas filosóficos aparece expuesta como una serie de simples opiniones, errores y juegos del pensamiento; juegos del pensamiento, muchos de ellos, en los que brilla, indudablemente, un gran derroche de agudeza, de esfuerzos del espíritu y todo lo que-se quiera decir de agradable en cuanto al lado formal de los mismos. Pero, dada la ausencia de espíritu filosófico de que tales historiadores dan pruebas, ¿cómo habría de serles dado concebir y exponer, en su contenido, lo que es el pensamiento racional?

De lo que queda dicho acerca de la naturaleza formal de la idea se desprende que sólo merece el nombre de ciencia una historia de la filosofía concebida como un sistema de evolución de la idea; una colección de conocimientos no es una ciencia. Si queremos que esta historia sea, de suyo, algo racional, tenemos que verla como una sucesión de fenómenos basada en la razón, fenómenos que tienen por contenido y descubren lo que la razón es; sólo así presentarán los sucesos de esa historia un carácter racional. ¿Cómo podría todo lo que acaece en materia de razón no ser, de suyo, algo racional? Ya el hecho de pensar que no es la casualidad la que gobierna las cosas humanas supone una fe racional; y es, precisamente, misión de la filosofía el llegar a conocer que, por más que sus propias manifestaciones tengan un carácter histórico, sólo se hallan determinadas por la idea.

Estos conceptos generales establecidos de antemano determinan las categorías cuya aplicación a la historia de la filosofía tenemos que examinar; esta aplicación se encargará de ofrecer a nuestra mirada los más importantes puntos de vista de esta historia.

a) Evolución de las múltiples filosofías en el tiempo. El problema más inmediato que cabe plantear acerca de la historia de la filosofía se refiere a aquella diferencia en cuanto a las manifestaciones de la idea misma, que más arriba establecíamos: el problema de saber cómo puede explicarse que la filosofía aparezca como una evolución en el tiempo y tenga una historia. La solución que a este problema se dé guarda cierta relación con la metafísica del tiempo, y nos desviaríamos demasiado de la finalidad aquí perseguida si tratáramos de señalar algo más que los momentos de los que depende la solución del problema planteado.

Decíamos más arriba, al hablar de la esencia del espíritu, que su ser es su acción. La naturaleza, en cambio, es como es; sus cambios sólo son, por tanto, repeticiones, su movimiento un movimiento cíclico. La acción del espíritu consiste, más precisamente, en conocerse a sí mismo. Cuando digo que existo, de un modo inmediato, existo solamente como organismo vivo; en cuanto espíritu, sólo existo en la medida en que me conozco. Gnoothi seautón, conócete: la inscripción grabada en el templo del dios sapiente, en Delfos, es el mandamiento absoluto que expresa la naturaleza del espíritu. Pues bien, la conciencia entraña, esencialmente, el que yo sea objeto para mí, mi propio objeto. Con este juicio absoluto, con la distinción entre mí y yo mismo, cobra existencia el espíritu, se establece como algo exterior a sí mismo; se coloca en el plano de lo exterior, que es precisamente la modalidad general y característica de la existencia de la naturaleza. Ahora bien, una de las modalidades de la exterioridad es el tiempo, forma que ha de ser explicada de cerca tanto en la filosofía de la naturaleza como en la del espíritu finito.

Esta existencia y, con ella, este ser en el tiempo, es un momento no sólo de la conciencia individual, que es, como tal, esencialmente finita, sino también del desarrollo de la idea filosófica en el elemento del pensamiento: La idea, pensada estáticamente, es, evidentemente, atemporal; pensarla estáticamente, retenerla bajo la forma de lo inmediato, equivale a la intuición interior de la idea. Pero, como idea concreta, como unidad de términos distintos, tal como exponíamos más arriba, la idea no es, esencialmente, estática, ni su existencia es, esencialmente, intuición, sino que, siendo de suyo distinción y, por tanto, evolución, cobra dentro de sí misma existencia y exterioridad en el elemento del pensamiento; de este modo, la filosofía pura aparece en el pensamiento como una existencia que progresa en el tiempo.

Ahora bien, este elemento del pensamiento es un elemento abstracto, es la actividad de una conciencia individual. El espíritu, en cambio, no actúa solamente como conciencia individual, finita, sino como espíritu en sí universal, concreto; pero esta universalidad concreta abarca todos los lados y modalidades desarrollados en los que, con arreglo a la idea, es y deviene su objeto. De este modo, su pensante captarse a sí mismo es, al propio tiempo, un progresar henchido de la realidad total, desarrollada; un progresar que no recorre el pensamiento de un individuo y se representa en una conciencia individual, sino que aparece como el espíritu universal que se manifiesta en la historia universal en toda la riqueza de sus formas. En esta evolución se da, por tanto, el caso de que una forma, una fase de la idea cobre conciencia en un pueblo, de tal modo que este pueblo y esta época sólo expresen esta forma, dentro de la cual se desarrolla su universo y se elabora y plasma su estado, y que, en cambio, la fase superior tarde a veces siglos en aparecer en otro pueblo.

Si sabemos retener estas determinaciones de lo concreto y de la evolución, vemos que la naturaleza de lo múltiple adquiere un sentido completamente distinto y que la palabrería acerca de la variedad de las filosofías, como si lo vario fuese un algo permanente y fijo, algo que las diferencias exterior-mente a las unas de las otras, pierde importancia y se ve colocada en el lugar que le corresponde; palabrería en que la actitud de altiva displicencia ante la filosofía cree tener un arma invencible contra ella y que, llevada del orgullo —verdadero orgullo de mendigo— con que contempla tan míseras determinaciones, ignora totalmente lo que posee y debe saber, en este caso, la variedad y la diversidad.

Es ésta una categoría que, sin embargo, todo el mundo comprende, que a nadie choca, que cualquiera conoce y cree poder manejar y emplear como si la comprendiera íntegramente y se da por supuesto que todo el mundo sabe lo que realmente es. No obstante, quienes consideran la variedad como una determinación absolutamente fija no conocen su naturaleza ni la dialéctica de la misma; la variedad es algo que fluye, hay que captarla, esencialmente, en el movimiento de la evolución, como un momento pasajero. La idea concreta de la filosofía es la actividad de la evolución, a lo largo de la cual va eliminando las diferencias que en ella se contienen; y estas diferencias son todas ellas pensamientos, pues es de la evolución del pensamiento de lo que aquí hablamos. El saber que las diferencias que las ideas llevan consigo se establecen como pensamientos, es lo primero. Lo segundo es que estas diferencias deben llegar a existir, la una aquí, la otra allí; y para poder hacerlo, necesitan ser cada una de ellas un todo, es decir, contener en ellas la totalidad de la idea. Sólo lo concreto es lo real, aquello sobre que descansan las diferencias; y sólo así son las diferencias formas totales.

Pues bien, esta plasmación completa del pensamiento en sus formas es una filosofía. Pero las diferencias encierran la idea en una forma peculiar. Podría decirse que la forma es indiferente y lo fundamental el contenido, la idea; y se cree hacer una concesión muy equitativa cuando se dice que las distintas filosofías contienen todas ellas la idea, aunque bajo diversas formas, dando a entender que estas formas son algo puramente fortuito. Sin embargo, tienen importancia, pues estas formas no son otra cosa que las diferencias originarias de la idea misma, que sólo en ellas es lo que es; son, pues, esenciales a ella y constituyen, en realidad, el contenido mismo de la idea, el cual, al desdoblarse, se convierte en forma.

Ahora bien, la variedad de los criterios determinantes con que aquí nos encontramos no es algo indeterminado, vago, sino algo necesario; las formas parciales se integran en la forma total. Son las determinaciones de la idea originaria las que forman, en su conjunto, la imagen del todo; y como existen las unas fuera de las otras, la suma de todas no se halla en ellas, sino en nosotros, en quienes las consideramos. Cada sistema está contenido en una determinación; sin embargo, la cosa no termina, ni mucho menos, en que las diferencias se hallen las unas fuera de las otras. Necesariamente tiene que producirse el destino de estas determinaciones, el cual consiste, precisamente, en que se enlacen y sumen todas ellas, descendiendo así al nivel de simples momentos. La modalidad en que cada momento se establecía como algo propio e independiente se ve, a su vez, levantada; tras la expansión viene la contracción —la unidad de que todos aquellos momentos partieron. Y este tercer término sólo puede ser, a su vez, el comienzo de una nueva evolución. Podría pensarse que este proceso se desarrolla hasta el infinito; pero no es así; pues también él tiene una meta absoluta, que más tarde sabremos cuál es; tienen que producirse, sin embargo, muchos virajes antes de que el espíritu cobre su libertad, al adquirir la conciencia de sí mismo.